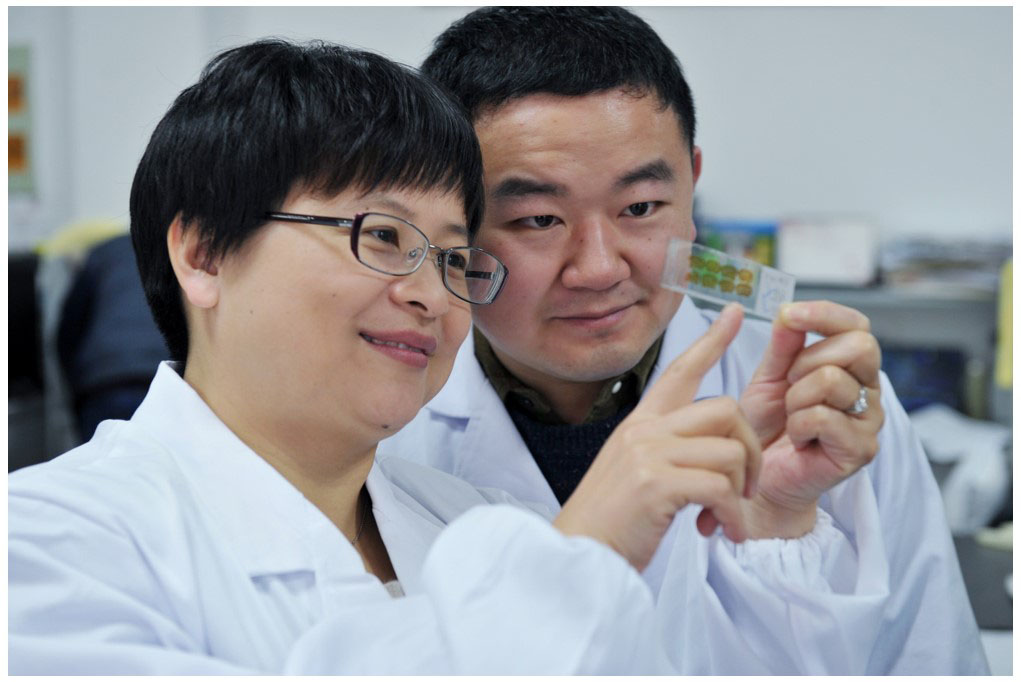

姚红红 东南大学

姚红红 东南大学东南大学首席教授,博士生导师,东南大学医学院药理学科带头人。

姚红红教授长期潜心研究严重危害人类健康的重大神经系统疾病(脑卒中和抑郁症),聚焦表观遗传-非编码RNA等分子生物学前沿,证实了环状RNA在脑卒中的临床应用价值,研究了治疗靶点及其药理作用,并借助人工智能辅助设计,合成自主知识产权化合物。

circRNA团队非常荣幸能够与姚教授进行一次专访,姚红红教授是环状RNA领域的资深专家,她所带领的研究团队一直致力于探索环状RNA在重大神经系统疾病中的功能和机制,并关注其在疾病诊断和治疗方面的应用前景。在专访中,我们将深入探讨姚教授在环状RNA领域的重大研究成果,并了解该领域未来的发展趋势和前景。

2023年1月,姚红红教授团队发现EV-circSCMH1能够有效促进缺血性脑卒中模型小鼠与恒河猕猴脑血管修复,并且显著降低脑卒中模型小鼠脑部m6A修饰。研究从血管修复层面扩展到circSCMH1促进缺血性脑卒中脑修复的机制,为治疗缺血性脑卒中的新药研发提供了新思路和新靶点。

2023年1月,姚红红教授团队发现EV-circSCMH1能够有效促进缺血性脑卒中模型小鼠与恒河猕猴脑血管修复,并且显著降低脑卒中模型小鼠脑部m6A修饰。研究从血管修复层面扩展到circSCMH1促进缺血性脑卒中脑修复的机制,为治疗缺血性脑卒中的新药研发提供了新思路和新靶点。

“基于这些突破,我们现在正在积极推动该技术的转化应用,开发出一种全新的生物药物。我们相信,这项研究具有重要的临床意义,将带来真正的医学突破和革新。”

安全有效的缺血性脑卒中治疗药物为患者带来新希望

中国是全球脑卒中的高发国家之一,目前全国现有脑卒中患者1300万[1],其中缺血性脑卒中占比超过80%。它是单病种致残率最高的疾病[2]。脑缺血损伤后,血管修复可以通过改善血液供应、重构血管周围微环境、促进神经发生及突出形成等多方面促进神经功能恢复。目前为止,还缺乏促进脑卒中康复和改善长期预后的治疗药物。

2020年5月,姚红红教授团队在Circulation上发表文章:Extracellular Vesicle-Mediated Delivery of CircSCMH1 Promotes Functional Recovery in Rodent and Nonhuman Primate Ischemic Stroke Models,团队鉴定了人和小鼠脑卒中发生显著变化的circSCMH1,并在人血浆样本中验证circSCMH1水平具有缺血性脑损伤预后评估的潜力,通过构建靶向中枢并且包裹circSCMH1的细胞外囊泡发现circSCMH1-EVs显著改善脑卒中恒河猕猴的神经功能损伤程度并促进运动功能恢复。这项研究从环状RNA层面揭示了缺血性脑损伤后神经功能修复的新机制,并且为环状RNA的中枢靶向递送策略研究提供了新思路。

“这是一个契机,意味着我们已经迈出了一大步,探索如何将环状RNA应用于治疗神经系统疾病的道路上。我们也更加深入地认识到环状RNA的应用前景以及其在神经系统疾病治疗方面的潜力,这将极大地推动后续的研究进展和药物开发工作。”

2023年1月,姚红红教授团队Nature Communications 发表文章FTO-dependent m6A modification of Plpp3 in circSCMH1-regulated vascular repair and functional recovery following stroke。团队进而报道了环状RNA治疗缺血性脑卒中的最新研究进展,明确了环状RNA-circSCMH1促进缺血性脑卒中后血管修复的作用及其分子机制。这次研究结果从血管修复层面扩展了circSCMH1促进缺血性脑卒中脑修复的机制,为治疗缺血性脑卒中的新药研发提供了新思路和新靶点。

“这给了我们很大的信心,我们将开发有效和安全的治疗缺血性脑卒中的新药物,从而加速脑卒中患者的康复,以期在临床实践中帮助更多需要治疗的患者。”

环状RNA成药潜力无限、前景广阔

环状RNA与线性mRNA不同,环状RNA是高度稳定的,因为它的共价闭合环结构可以保护它免受外切酶介导的降解。

环状RNA作为一种潜能巨大的创新疗法,因其独特的结构和特性成为理想的生物标志物候选物,在脑卒中等神经系统疾病治疗和长期预后方面具有广阔的发展前景。

“我们期待着环状RNA药物的临床转化,为人类健康事业添砖加瓦。”

外泌体作为新型药物递送载体的新思路

细胞外囊泡(extracellular vesicle,EVs)是由细胞释放的各种具有膜结构的囊泡结构(40-1000nm)。由于免疫原性低、可生物降解、低毒性且能通过血脑屏障,EV已经成为免疫治疗、再生医学等领域的非常有前景的药物递送载体。

2020年,姚红红教授团队利用慢病毒EV靶向传递功能,构建能靶向作用于脑组织的circSCMH1-EV。RVG-circSCMH1-EV可将circSCMH1靶向传递至脑组织,增强PT小鼠脑功能恢复,为临床特异性靶向治疗AIS提供理论基础及新思路。

“我们对外泌体(细胞外囊泡EV)的安全性、组织毒性、免疫原性、靶向性、代谢、半衰期、标准化定量进行了深入的研究,目前研发的脑靶向的外泌体递载circRNA,已经在小鼠和猕猴验证过药效,效果显著。”

“我们期待,从基础科学研究、动物实验,再到临床实验,这一成果转化能开发出新型药物,使更多脑卒中患者收益。”

基因治疗的未来与畅想

“我们计划进一步开发针对脑卒中的药物,希望能够通过这种新型治疗策略来改善脑卒中患者的康复情况,成为缺血性脑卒中治疗的新选择。”

“未来,我们将继续深入探索神经炎症-非编码RNA-神经精神疾病的机制,并寻找新的治疗靶点和开发新型治疗方法。同时,我们还将加强与其他领域的交叉合作,探索其它疾病中非编码RNA的作用机制,以期拓展研究领域和创造更多的价值。”

姚红红教授团队在抑郁症方面同样有卓越的研究成果。

2018年11月9日,姚红红教授团队在Mol Psychiatry发表文章CircDYM ameliorates depressive-like behavior by targeting miR-9 to regulate microglial activation via HSP90 ubiquitination,该项工作系统探讨了环状RNA DYM(circDYM)及其通路在抑郁症发生中的机制以及潜在生物学标记的价值。

2019年8月22日,姚红红教授团队在Microbiome在线发表了Gut microbiota from NLRP3-deficient mice ameliorates depressive-like behaviors by regulating astrocyte dysfunction via circHIPK2。该研究有助于阐明肠道微生物群与环状RNA之间的相互作用以及肠道菌群和抑郁症的新关系,为未来抑郁症的治疗和微生物群移植临床应用提供实验依据。

2022年1月13日,姚红红教授团队在Journal of Extracellular Vesicle发表文章Extracellular vesicle-mediated delivery of circDYM alleviates CUS-induced depressive-like behaviours。该研究为治疗抑郁症的新药研发提供了新靶点,突破了核酸药物递载的瓶颈问题。

结束语

姚红红教授深耕神经炎症-非编码RNA-神经精神疾病研究多年,围绕神经系统疾病的共性病理机制-神经炎性反应,针对目前缺乏有效中枢性抗炎药物和治疗靶点等关键科学问题,聚焦表观遗传学-非编码RNA等分子生物学前沿,取得了一系列创新原创成果。研究成果从新的视角阐明重大神经系统疾病的病理机制,为诊疗疾病提供新思路和新型潜在药物。

circRNA作为非编码RNA领域的研究热点,已然成为下一代RNA疗法的新星。环状RNA既可作为药物新靶点或疾病诊断的标志物,又可以人工合成环状RNA导入体内用作疫苗或治疗脑卒中或抑郁症等疾病的核酸药物。随着研发推进和产业布局,我们期待circRNA技术能够在未来的疾病预防和治疗中大显身手,为人类健康带来新的希望。

参考资料:

[1]https://www.chinacdc.cn/oafg/kpgjoa/202203/t20220325_257978.html

[2]https://rs.yiigle.com/CN112137201427/561803.htm

.png)